Eisenach - Ohrdruf (1685-1700)

– Tu entends le coucou ?

– Oui, j’entends même deux coucous : un mâle et une femelle. Le rythme et la mélodie sont différents ! Écoute, Erdmann, j’ai une idée !

– Et c’est quoi ton idée ?

– Pendant que tu chanteras le chant du mâle, moi je chanterai celui de la femelle. Puis on fera un canon à deux voix.

– Ah ! Toi, Bach ! tu ne changeras jamais. Enfin, je veux bien, on essaie.

Cela se passait en mars 1700. Erdmann avait 18 ans et déjà une voix grave de basse. Moi j’allais avoir 15 ans et j’avais encore ma voix aiguë de soprano ! Notre duo fut saisissant !

Quelque temps plus tard j’écrivis une musique avec le chant du coucou.

Je voulais ainsi imiter un maître comme Kerll ! Quand je revois mes premières œuvres… ! J’étais bien jeune alors !

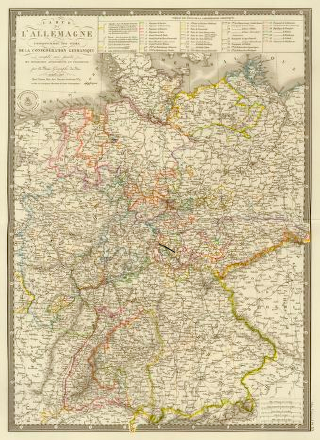

Erdmann était un camarade de lycée. Nous étions en route vers Lünebourg, une ville du Nord de l’Allemagne. Nous marchions depuis près de 15 jours. Quel souvenir, ce premier voyage à pieds ! Plus de 300 km, je crois ! Pour la première fois je quittai ma province de Thüringe. C’est là que j’étais né, là que j’avais grandi, c’est là que tous les Bach ou presque vivaient et travaillaient.

J’étais parti d’Ohrdruf, le village où je venais de passer les cinq dernières années, de 10 à 15 ans, chez mon frère aîné.

Il avait été convenu que j’irais rejoindre Erdmann dans la ville de Gotha : avant notre grand départ vers le Nord mon camarade y passait quelques jours dans sa famille… D’Ohrdruf à Gotha, il y avait 16 km. Je m’étais lancé un défi à moi-même : j’avais décidé que je partirais comme tous les jours à 7h et que je m’arrangerais pour arriver à Gotha à 10h, l’heure où se terminaient les cours du matin. En trois heures, je pourrais ainsi faire les 16 km à pied sans me presser.

Comme d’habitude, ce matin-là, j’avais quitté la maison de mon frère à 7h.

Comme d’habitude, j’avais rejoint en chemin mon cousin Jean Ernest.

Au moment où je quittai mon cousin en lui faisant un petit signe d’au revoir, quelques camarades voulurent me parler mais je ne m’arrêtai pas.

– Jean-Sebastien ! Sébastien ! Tu ne vas pas à l’école aujourd’hui ?

– Non !

– Mais pourquoi ? C’est aujourd’hui que tu pars ?

– Oui !

– Raconte-nous un peu !

– Non !

Je m’en allais, les poings dans mes poches… Je descendis vers la rivière, sans regarder en arrière. Je passai le petit pont… Ma nouvelle vie commençait.

Quand j’arrivai à Gotha. Il était 10h exactement : j’avais gagné mon pari…

À nous deux, Erdmann et moi, nous n’avions pour toute fortune que quelques sous, je ne sais plus combien mais sûrement pas assez pour manger et nous loger pendant tout le voyage. J’avais emporté un peu de linge, un couteau, une Bible, quelques feuilles de musique… Nous avions réussi à nous procurer un violon auprès de Monsieur Herda, le directeur de la musique au lycée d’Ohrdruf.

Nous n’emportions pas grand-chose mais nous partions le cœur gonflé d’espoir et de projets. D’abord nous étions deux pour affronter l’avenir. Nous nous connaissions depuis un an, passé ensemble au lycée d’Ohrdruf. Comment se créent les amitiés, pourquoi nous sommes-nous si bien entendus alors que nous étions plus de 300 dans cette école ? Peut-être parce que nous étions très différents…

Moi j’avais dans la tête de la musique, j’étais capable de rester pendant des heures à lire, à copier ou à jouer des partitions. À l’école, j’avais un peu d’avance sur lui, surtout en latin et en théologie.

Lui, Erdmann connaissait tout le monde. Il fallait qu’il parle, qu’il entre en contact avec les gens : il savait se rendre sympathique et il se débrouillait toujours pour trouver des solutions à ses problèmes sans heurter personne… On sentait déjà en lui le futur diplomate ! J’admirais son entregent, il admirait mon sérieux…

Or il se trouva qu’Erdmann et moi devions envisager de quitter le lycée d’Ohrdruf. On nous avait dit qu’on ne pouvait plus nous garder. Et puis mon frère et surtout sa femme, Dorothée, ne se privaient pas de me faire comprendre qu’il était temps que je parte.

– Tu sais, Sébastien, avec les enfants, nous n’avons pas beaucoup de place dans notre petite maison !

– Tiens, tu te souviens quand ton frère Jean-Jacques est parti, il y a trois ans, il avait juste l’âge que tu as maintenant !

Pourtant me garder n’était pas pour eux un problème financier puisqu’en tant que jeune chanteur je leur rapportais plus de 6 500 Francs de bon argent par an. De plus, mon frère venait d’être nommé maître d’école, poste qu’il cumulait désormais avec sa charge d’organiste à l’église Saint Michel.

Non, je crois qu’il y avait une autre raison pour laquelle, sans le dire ouvertement, ils souhaitaient mon départ : c’est que je les irritai un peu, lui surtout. Il tenait beaucoup à son passé d’élève du Maître Pachelbel à Erfurt. Moi, sans m’en rendre compte, je lui posais sans arrêt des questions, lui montrant ainsi qu’à 15 ans j’en savais déjà plus sur le Maître que lui à 29 ans !

Tout cela faisait que moi aussi j’avais envie de partir. Ce départ n’entama jamais l’admiration, la reconnaissance et l’amitié fraternelle que j’ai toujours eues pour mon frère aîné.

Si nous allions à Lünebourg, c’était grâce à Monsieur Herda. Monsieur Herda était, depuis deux ans, le nouveau directeur de musique au lycée d’Ohrdruf. Avec lui l’ambiance avait complètement changé. À son arrivée il devait avoir 20 ou 25 ans, mais il avait une grande autorité naturelle. Nous, ses élèves, avions pour lui une admiration sans bornes. Le proviseur, Monsieur Kiesewetter, lui faisait entièrement confiance.

Ayant appris que nous devions partir, Monsieur Herda nous prit à part un soir après les cours, Erdmann et moi. Il nous parla des années qu’il avait passées à Lünebourg.

– Là-bas, j’ai pu connaître les musiques venues de toute l’Europe. Je voudrais les faire connaître et les faire jouer ici. Mais je me demande comment y arriver car le niveau n’est pas aussi bon ici, dans un village comme Ohrdruf, qu’à Lünebourg.

– Pourquoi ? Les villes sont plus grandes dans le nord ?

– Oui, cela ne se compare pas, il faut y aller pour le croire.

– Vous savez que je suis né comme vous en Thüringe. Eh bien comme vous, avant d’y aller, je ne pouvais imaginer ce qu’était une grande ville…

– Et pour la musique comment ça se passe ?

– Il y a beaucoup de bons musiciens. Pour les jeunes sans fortune de votre âge, il y a à Lünebourg un excellent chœur, le Chœur de Matines (il s’appelle ainsi parce qu’il chante chaque matin), dont j’ai fait partie et qui permet de gagner 250 F par mois. Mais ils sont très exigeants et cherchent de bons chanteurs. Quand on est accepté, on a de la chance car on peut apprendre beaucoup.

– Vous croyez que nous pourrions être acceptés ?

– Je crois que vous pourriez essayer. Mais il faudrait d’abord que Monsieur Kiesewetter, notre proviseur, fasse une demande. Moi, je vous promets de vous recommander à Monsieur Braun, le cantor qui est en charge de ce Chœur à Lünebourg.

Nous étions fiers qu’un personnage aussi important que Monsieur Herda nous fasse ainsi confiance. Évidemment 250 F par mois ce n’était pas beaucoup mais on verrait bien là-bas sur place. Une réponse positive arriva rapidement et d’autant plus facilement que Monsieur Herda et Erdmann étaient un peu cousins, je crois. Il ne restait plus qu’à convaincre nos familles, ce qui fut facile !

… Et voilà pourquoi nous étions tous deux en route vers Lünebourg, vers ce qui nous semblait être un peu la Terre Promise de la Bible. Je ne me souviens pas bien du chemin que nous avons suivi. Ce que je sais c’est que nous cherchions toujours à longer des rivières. Erdmann plaisantait sans arrêt à ce sujet :

- Toi tu es rivière (Bach en allemand veut dire rivière), tu es chez toi près de l’eau, moi je suis homme de la terre (Erdmann en allemand veut dire homme de la terre) : il nous faut rester sur les berges à la limite de la terre et de l’eau car vois-tu, cher ami…

… Et il n’en finissait pas de faire des discours sur les liens entre la terre et l’eau, entre les éléments de la nature. Mais les rivières nous donnaient un autre avantage : nous y trouvions de quoi manger. J’écoutais en pêchant le murmure de l’eau : le bruissement frémissant, incessant et clair se transformait dans ma tête en un balancement perpétuel, un rythme d’éternité, qui se prolongeait parfois par un doux sommeil. Je crois que c’est ce murmure qui est devenu bien plus tard dans mes œuvres un des symboles de l’eau, du sommeil, de la mort et… de l’éternité.

Nous n’avions pas peur des mauvaises rencontres et des bandes de brigands puisque nous n’avions rien en poche. De toutes façons, nous n’aurions pas hésité à utiliser nos poings et nos couteaux. Nous mettions un point d’honneur à ne pas demander à monter sur une charrette ou dans une barque. Nos trois heures de marche de la matinée nous mettaient en pleine forme et nous pouvions ainsi savourer notre indépendance.

Le soir, en arrivant dans un village, nous allions vers l’église et nous demandions l’organiste. Au début du voyage, quand nous étions encore en Thüringe, l’organiste connaissait souvent un membre de ma famille. La conversation de Erdmann faisait le reste : nous partagions le repas et il arrivait même que nous soyons logés pour une nuit. Si ce n’était pas le cas nous nous faufilions dans une grange ou une baraque de bûcheron et partions très tôt le lendemain pour ne pas être pris.

Quand nous ne trouvions personne à l’église, nous nous installions sur la place et nous mettions à jouer de la musique. Nous chantions des chansons du pays. Je les accompagnais avec le violon de Monsieur Herda. Erdmann racontait des histoires. Parfois l’accueil était très bon mais il nous est aussi arrivé de nous faire chasser par des paysans en colère !

Je me souviens de soirs où les habitants ravis nous invitaient dans une auberge à jouer et à chanter une bonne partie de la nuit ! Nourriture, boisson et logement ne nous posaient aucun problème, ces soirs-là !

Nous avons aussi participé à des noces et à des fêtes, un peu comme à l’école ou avec mes parents quand j’étais petit. Les gens étaient ravis de danser au son de mon violon. Cela nous rapportait soit de quoi manger, soit quelques pièces de monnaie.

C’est pendant ce voyage que j’eus 15 ans.

Le jour de mes 15 ans reste gravé dans ma mémoire.

C’était le 31 mars 1700, le jeudi avant le dimanche des Rameaux.

C’était le premier anniversaire que je ne passerais pas dans la famille Bach. J’en éprouvais un sentiment d’indépendance et de fierté : j’étais arrivé à l’âge d’homme, je n’étais plus à la charge de ma famille ! … Oui, j’étais bien jeune alors !

Mais en ce soir de mon anniversaire, je me sentis tout à coup perdu. Nous couchions chez un vieil organiste qui s’était absenté. Erdmann s’était trouvé des amis et était parti je ne sais où. Et moi je restais seul. Il ne m’était jamais arrivé d’être seul ainsi…

J’avais 15 ans. J’étais impressionné par toutes les coïncidences et les bouleversements de chiffres et de dates qui entouraient ma vie. D’abord 15 ans, c’était important. Comme tous les enfants j’avais reçu ma confirmation à 14 ans et je pensais que j’étais un homme. 15, c’était la l’addition de deux chiffres : le 5 et son double le 10. Les 5 doigts de la main, les 5 blessures du Christ, les 10 commandements, 10 qui s’écrit X en latin, X symbole de la croix… Et je faisais bien d’autres calculs en prenant, comme on le faisait alors, le chiffre 1 pour la note A (la), 2 pour B (si), 3 pour C (do) etc. Cela aboutissant à des successions de chiffres qui chantaient en moi sous forme de mélodies et de rythmes.

Et puis 1700 c’était le début d’un nouveau siècle : en quelle année de ce siècle le Seigneur m’accueillerait-il dans son paradis ?… En janvier, ma sœur s’était mariée à Erfurt : l’occasion de se retrouver en famille Bach ! En février, on avait supprimé 11 jours du calendrier : on était passé du 19 février au 1er mars en une nuit ! 11 jours, pourquoi 11 ? 11 c’était 3+8, la somme des deux dernières lettres de BACH, C et H. Était-ce un signe ? Je n’en savais rien. Et ce15, mon âge, c’était un chiffre impair, cinq mesures à trois temps, comme le début de cette vieille danse que j’avais jouée la veille…

Les mourants revivent, dit-on, leur vie à une vitesse effrayante. C’est un peu ce qui m’arriva ce soir-là.

***

… En ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi des scènes de mon enfance…

D’abord, je vis mon père.

Cela faisait 5 ans qu’il était mort, j’avais alors 10 ans : encore un 5 et un 10 ! Je vois toujours mon père en double. J’ai presque l’impression d’avoir eu deux pères car mon père et son frère étaient des jumeaux parfaits : quand ils portaient les mêmes vêtements personne n’arrivait à les reconnaître. Sauf moi : j’avais remarqué qu’en les regardant tous deux dans un miroir, une légère différence apparaissait. Plus tard, j’ai regardé aussi mes partitions dans des miroirs…

Mon père avait beaucoup de travail pour la mairie d’Eisenach, la ville où je suis né. Il y était employé municipal pour la musique. Mais il travaillait aussi au château, chez les nobles. Alors, en été, quand il n’y avait pas école, il nous envoyait, mon frère Jean-Jacques et moi, à Arnstadt chez notre oncle, son frère jumeau.

C’était à 50 km et, en quatre ou cinq heures de carriole d’un commerçant que mon père connaissait bien, nous étions arrivés.

Nous y retrouvions nos deux cousins. L’aîné s’appelait Jean-Ernest, c’est lui que j’ai retrouvé plus tard à l’école d’Ohrdruf. Quant au plus jeune, j’étais content de le voir car il avait quatre ans de moins que moi. Enfin un enfant plus jeune que moi ! À la maison, on me traitait toujours de « petit dernier ». Je me souviens que j’essayais de lui apprendre le violon : je devais avoir 8 ans et lui en avait 4 ou 5 ! Son père riait en me voyant car il était aussi violoniste. Il avait le titre de « musicien de cour » à Arnstadt, ce qui m’impressionnait beaucoup.

Arnnstadt, c’était un peu le paradis pour nous : l’oncle habitait une belle maison avec un beau jardin. Il avait eu cette maison grâce à un contrat passé avec une ancienne et riche boulangère qu’il avait logée, nourrie et soignée à la fin de ses jours. Voilà un Bach qui avait le sens des affaires !

L’oncle avait de quoi nous surprendre. Ainsi pendant que la tante Marthe, sa femme, était en train de travailler dans la maison, il nous racontait sa jeunesse. Il parlait à voix basse, comme s’il craignait que notre tante ne l’entende. Il commençait toujours son récit de la même façon :

– Mes enfants, je vais vous faire une confidence. Je vais vous raconter l’histoire de mon mariage raté. Voilà : il y a bien longtemps, j’ai offert une bague à une demoiselle

– C’était tante Marthe ? disait mon frère Jean-Jacques.

– Mais non, justement. Alors cette jeune fille a cru que je voulais l’épouser et que cette bague était comme une promesse de mariage. Mais finalement, j’ai changé d’avis…

– Comment ça ?

– Eh bien, je ne voulais plus l’épouser ! Mais elle voulait absolument se marier avec moi !

– Alors, que s’est-il passé ?

– Eh bien, j’ai été obligé d’aller devant plusieurs tribunaux religieux. Mais j’ai tenu bon et je ne me suis jamais marié avec cette demoiselle.

Nous ne comprenions pas très bien la fin cette histoire, mais je le vois toujours, son verre à la main, disant, en guise de conclusion :

– Mes enfants, faites comme moi, soyez de vrais Bach, soyez des obstinés !

Quand il disait cela je croyais entendre mon père ! Les deux frères jumeaux essayaient de se voir le plus souvent possible, mais ce n’était pas facile. C’était toujours mon père qui revenait nous chercher à Arnstadt : la joie que les deux frères avaient à se voir était inimaginable et, au moment de se quitter, ils avaient presque des larmes aux yeux.

Sur le chemin du retour, nous passions parfois voir un oncle de papa, le vieil Heinrich, qui habitait aussi Arnstadt, chez sa fille. Il me paraissait si vieux qu’il me faisait un peu peur. Il était presque aveugle mais nous emmenait quand même à la grande Église. Il jouait encore ses propres œuvres comme un jeune homme. Je trouvai cela très beau. Il riait de notre étonnement et plaisantait sans arrêt.

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

J’entendis les trompettes : trois fois par jour, à l’aube, à midi et au coucher du soleil, mon père devait faire sonner les trompettes au sommet du beffroi de la mairie d’Eisenach. Souvent, le soir, en revenant de l’école, il nous emmenait, mon frère Jean-Jacques et moi, et nous grimpions ensemble les 144 marches avec 4 jeunes joueurs de trompettes. Arrivé là haut, il leur faisait jouer des mélodies de chorals qu’on pouvait entendre dans toute la ville. Ces chorals étaient parfois ceux que nous avions chantés le jour même pour la prière du matin, en famille ou à l’école.

Puis, je vis la scène de mon premier mariage : quand je dis mon premier mariage, je veux dire que c’est le premier où j’ai eu l’occasion de chanter. Mon père adorait jouer en public pour des fêtes. De plus cela lui rapportait à chaque fois quelques pièces de monnaie. Il disait toujours :

– Mes enfants rappelez-vous bien ceci : s’il ne joue pas pour les mariages, les naissances, les fêtes ou les anniversaires, un musicien ici en Thüringe ne peut pas vivre correctement. S’il ne fallait compter que sur le salaire donné par la ville…

Mon père avait bien raison et j’ai d’ailleurs pu le constater plus tard. Il nous disait aussi qu’il ne fallait surtout pas suivre l’exemple du cousin « panier percé »

… Il parlait de ce cousin qui tenait l’orgue de l’église Saint Georges dans notre ville d’Eisenach, un des fils du vieux Heinrich Bach d’Arnstadt.

Ce surnom de « panier percé » est resté dans la famille mais, bien sûr, n’est signalé nulle part dans les écrits.

Bref, le jour de ce premier mariage, je devais avoir cinq ou six ans, et mon père m’avait dit :

– Quand je te ferai un signe tu chanteras en notes longues le Choral Jésus Notre Sauveur, je marquerai les temps pendant que je jouerai au violon avec les autres musiciens.

J’étais troublé et je commençai à chanter, mais deux fois trop vite. Mon père me regarda en fronçant les sourcils. Alors j’eus une idée : je me mis à chanter encore deux fois plus vite si bien que je rattrapai le thème et chantai le reste du choral au bon rythme. Tout le monde crut que c’était fait exprès et je fus applaudi pour cet exploit involontaire, réalisé sur un des thèmes de chorals que mon père préférait.

Quand ce fut fini, je vis le sourire de ma mère et je me jetai dans ses bras.

Ma mère, ma douce mère, je la voyais maintenant : elle avait toujours l’air de venir d’ailleurs. Je restais parfois près d’elle sans rien dire et je sentais qu’elle connaissait bien des choses que les Bach ne connaissaient pas. Ma mère était de la famille des Lämmerhirt. Mon père l’avait connue à Erfurt : elle y habitait la Maison des Trois Roses qui appartenait à sa famille. C’est dans cette maison que les Bach logeaient souvent. Le cousin organiste, le « panier percé », me disait toujours :

– En se mariant, ton père a fait une bonne affaire.

Je ne compris que bien plus tard ce que cela voulait dire : mon grand-père, le père de maman, était membre du Conseil Municipal d’Erfurt et le cousin croyait qu’elle était riche.

Ma mère aimait la musique. Elle ne jouait d’aucun instrument, mais elle chantait : j’entendais maintenant sa voix d’alto au timbre si beau, si grave, si doux et si profond. Chaque fois que j’ai écrit un air pour alto, j’ai pensé à elle : cela se sent, je crois. Et parmi les voix, c’est l’alto que je préfère depuis toujours. Elle était assez âgée quand je suis né, puisqu’elle avait 41ans : (4+1=5, toujours le 5). Elle était d’une humilité profonde. Dans mon rêve, je l’entendais parler :

– Mon seul but sur cette terre est d’attendre le moment où je rejoindrai mon Sauveur. Comment trouver les moyens d’entrer en contact avec Lui dès maintenant, dès notre séjour sur cette pauvre terre ? La musique est un de ces moyens… Mon fils, c’est pour cela qu’il faut bien suivre les leçons de ton père… Grâce à Stiefel (je l’entendais encore prononcer ce nom inconnu)… ces concerts dont le but était d’établir ce contact… étaient des instants d’indicible bonheur… le baptême est l’acte fondateur décisif… dans notre religion et d’ailleurs…

Je n’écoutais plus ce qu’elle disait, je n’entendais plus que le merveilleux son de sa voix et m’endormais en me blottissant contre elle. D’après Jean Jacques, je fus le seul à avoir eu ce privilège. Ma mère resta longtemps dans ma pensée…

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

J’entendis une voix, celle du cousin « panier percé » qui criait :

– Attention je vais conclure par un « forte » : tirez fort sur les soufflets.

C’était comme un signal : nous nous mettions à tirer et à pousser de toutes nos forces pour donner un maximum d’air à l’orgue. Nous étions cinq : les trois fils du cousin (dont Jean-Michel le plus jeune qui avait mon âge), mon frère et moi. Alors dans la nef de l’église Saint Georges d’Eisenach, déferlaient les sons éclatants et les grondements profonds de l’orgue. J’étais d’autant plus impressionné que dans cette église Luther lui-même était venu prier, écouter de la musique et prêcher.

Souvent le cousin « panier percé » nous faisait entendre ses œuvres : je ne savais pas encore pourquoi à l’époque, mais elles provoquaient en moi des sensations inconnues, différentes de toutes les autres. Malgré les reproches de ma mère qui trouvait que j’étais encore un peu jeune, et la méfiance de mon père qui disait toujours en grommelant : « Notre cousin est bon musicien, mais il tire toujours le diable par la queue », je me débrouillais souvent, dès 7 ou 8 ans, pour tenir les parties de soprano pendant les offices du dimanche au sein de l’ensemble de jeunes chanteurs, le Chorus Symphoniacus.

Je me voyais assis près de lui à l’orgue pendant qu’il jouait, moi à sa gauche, un de ses fils qui s’appelait Jean-Frédéric à sa droite, lui pestant à juste titre contre la mauvaise sonorité de ce vieil instrument mais improvisant splendidement.

Un jour, après l’office, je lui demandai en rougissant :

– Est-ce que je peux… ?

Il me regarda de son air bouffon et me dit :

- Essaye toujours mon garçon.

Je m’assis bien au milieu du banc. Je me mis alors à répéter avec mes petites mains exactement ce qu’il venait de jouer. Malheureusement je n’avais pas les jambes assez longues pour aller jusqu’au pédalier. Alors il se serra près de moi et joua la partie de pédalier. Il ne voulut pas me montrer son étonnement mais, dans le silence qui suivit, son fils Jean-Frédéric et mon frère firent le geste d’applaudir. Depuis ce jour il me demanda de moins en moins de souffler et m’installa de plus en plus souvent sur le banc, à côté de lui, à sa droite.

J’ai appris beaucoup de lui et c’est grâce à lui que j’ai pu exprimer plus tard certaines sensations profondes et excessives que je n’ai jamais retrouvées après, même chez Buxtheude.

L’école où nous allions n’était pas loin de l’église Saint Georges et je faisais souvent le détour pour passer devant. Mon frère se moquait de moi mais n’en disait rien à notre père. Quand j’entendais l’orgue, je frémissais et lui disais :

– Tu préviendras maman que je rentrerai un peu plus tard.

Et je montais par le petit escalier droit qui menait à l’orgue et écoutais mon cousin jouer. Jamais je n’ai eu de reproche de ma mère à propos de ces retards : je rentrai toujours… ou presque… avant l’arrivée de notre père.

Puis, je vis mon père et le cousin « panier percé » dans la tribune de l’orgue de l’église Saint Georges. Mon père venait parfois nous chercher le soir à l’école vers 3h pour nous emmener ensuite au beffroi écouter les trompettes. Il nous prévenait toujours. Ce soir-là, je devais avoir 7 ans, il ne nous trouva pas à la sortie de l’école. En revenant, il passa devant l’église Saint Georges et entendit l’orgue. Pourquoi ne pas aller saluer son cousin ? Il monta sans bruit. Je revois toujours son visage quand il vit que c’était moi qui jouais et que son cousin tenait le pédalier. Terrorisé, je m’arrêtai de jouer. Alors, de sa voix un peu bourrue, il dit :

– Alors, cousin, que penses-tu de mon fils ?

Le cousin, malin, se contenta de sourire.

Mon père nous apprenait les instruments et la technique musicale. Le cousin faisait de même avec ses fils. Mais depuis ce jour, moi, je fus « officiellement » autorisé à aller voir le cousin pour qu’il m’apprenne comment il composait. Cela dura près de trois ans, jusqu’à la mort de mon père.

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

Tout à coup un bruit désagréable se déclencha dans ma tête. C’était un bruit de foule hostile, celui des élèves de l’école d’Eisenach, une école de latin pourtant. Dans mon esprit cela devenait la foule des juifs hurlant sa haine contre le Christ.

Je voyais maintenant la triste bâtisse d’où venait ce bruit qui me faisait peur : il y avait dans cette école beaucoup d’élèves grossiers. Il fallait craindre les vols. Parmi les 300 ou 400 élèves, il arrivait que les plus grands viennent l’après-midi complètement ivres, quelque fois avec des filles, et les professeurs avaient le plus grand mal à tenir ce monde de jeunes abrutis, beuglant des chansons avec des voix de fausset qui me faisaient horreur. Beaucoup avaient perdus des parents pendant les guerres et ils étaient plutôt à plaindre. Mais à 8 ans je ne pouvais pas le comprendre.

Heureusement, nous formions bloc avec mes frères, mes cousins et d’autres amis et nous nous retrouvions dans un Chœur pour chanter. Le chef de notre bande était le fils aîné du cousin « panier percé » et nous l’avions surnommé « le Grand » : quand il y avait une fête où chanter, nos parents n’hésitaient pas à nous faire manquer l’école. Nous rapportions ainsi quelques piécettes d’argent…

Malgré mes absences, je pouvais rattraper le temps perdu car j’apprenais assez vite. Apprendre m’a toujours passionné : j’apprenais le latin et le catéchisme dans le livre de Comenius. La grammaire et les règles d’assemblages des mots me fascinaient. Je comparais les textes latins aux textes allemands. Nous apprenions par cœur les textes des chorals de Luther et de ses disciples. Les mélodies sur les quelles nous les chantions, répétées si souvent, m’envoûtaient. À la maison, le soir, j’apprenais mes leçons avec mon frère qui, bien qu’ayant trois ans de plus que moi, était dans la même classe : le plus souvent je jouais le professeur (déjà) et lui l’élève. Mais comme il m’aimait bien, il ne m’en voulait pas. Marie Salomé, notre grande sœur, qui ressemblait beaucoup à maman, nous regardait en souriant et j’arrivais à la convaincre d’apprendre, elle aussi.

Quand ils parvenaient à établir une certaine discipline, nos professeurs nous enseignaient l’importance de la tolérance et du droit naturel, choses que j’étais trop jeune pour comprendre, d’autant plus que la tradition chez les Bach était plus tournée vers l’autorité douce mais ferme et surtout vers le travail… plutôt que vers la tolérance et le droit naturel.

Pour la religion… mais nous verrons cela plus tard.

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

J’entendis le son d’une cloche, celle qui sonnait le glas à Eisenach, ce son qui se répète indéfiniment et dont on a l’impression qu’il martèle le temps. Ce son est tellement lié à mon enfance et fait tellement partie de ma vie que je l’ai souvent évoqué dans mes œuvres. Dans ma rêverie, je vis alors des images que j’avais jusque là évacuées de mon esprit d’enfant mais qui maintenant s’imposaient malgré moi à mon esprit.

La première fois que j’entendis cette cloche sonner pour un Bach, ce fut pour un cousin. Il habitait chez nous et s’appelait Jean-Jacques comme mon frère. Comme nous, il était à la fois de la famille Bach et de la famille Lämmerhirt, celle de ma mère. Je l’aimais beaucoup et il était devenu pour nous comme notre grand frère (je n’ai vraiment bien connu mon « vrai » grand frère que plus tard, quand, à 10 ans, je suis venu vivre chez lui à Ohrdruf). Notre cousin Jean-Jacques travaillait auprès de mon père. Il mourut chez nous, dans notre maison. Comme pour tous les enfants, on avait évité que j’assiste à sa mort : j’avais 7 ans. Quand on me permit de le voir allongé sur son lit ce jeune homme de 24 ans, je crus qu’il dormait et qu’il allait bientôt revenir. J’accompagnai le mort à l’Église Saint Georges. Pendant le trajet à pied, j’entendais les battements de la cloche, les battement du glas. Ils m’impressionnaient plus que la mort elle-même : je leur trouvais un rythme inexorable qui me faisait frémir. Ensuite pendant l’office, j’entendis la musique merveilleuse composée par le cousin « panier percé », jouée entre autres au violon par mon père, et chantée par tous mes amis du Chorus Symphoniacus sous la direction de Monsieur Dedekind, le cantor d’Eisenach : cette musique me donna une sensation de paix douloureuse et pleine qui resta en moi pour toujours. Mes parents avaient préféré que je ne chante pas ce jour-là.

L’année précédente, j’avais connu la première mort d’un membre de notre famille, celle de mon frère Balthasard, mort à 18 ans. Il était trompette dans une ville qui me paraissait à l’autre bout du monde : Cöthen. Mais je ne me souvenais pas de lui car il était parti de chez mes parents quand j’avais 3 ans. Cöthen était trop loin pour qu’il fut enterré à Eisenach. Pour lui le glas ne sonna pas à Eisenach. Sa mort m’apprit surtout la douleur de mes parents. Deux mois après, on nous annonça la mort du vieux cousin aveugle Heinrich, celui que nous allions voir à Arnstadt et qui était le père du cousin « panier percé ». J’aimais bien ce vieil homme qui me faisait un peu peur mais était toujours si gai. J’eus l’impression de perdre quelque chose comme un grand-père. Je ne crois pas être allé à l’enterrement.

Puis j’entendis alors dans ma tête d’autres battements de cloches : la cloche de l’école, la cloche du beffroi, la cloche annonçant le jour où on devait payer les impôts (que mon père faisait sonner par un autre car elle n’était pas très populaire), la grande cloche de l’église Saint Georges curieusement située sur le rempart, loin de l’église, la petite cloche qui rythmait les activités de la maison, toutes me revenaient avec une précision totale. L’attrait que j’avais pour ces sons était tel que j’ai souvent souhaité par la suite avoir des jeux de cloche sur les orgues sur lesquels je jouais.

Mais tous ces sons étaient inexorablement dominés par le glas d’Eisenach qui revenait, insistant, dans ma tête. Je me souvenais de ce glas, un matin. J’étais à l’école. Nous venions de rentrer en classe. Comme chaque jour nous récitions des prières et chantions des chorals : au milieu de la première strophe de « Dieu est notre rempart », j’entendis le glas sonner. Nous n’avions entendu aucune nouvelle de mort récente. Alors tout le monde s’arrêta de chanter : était-ce l’annonce d’une peste, d’un incendie, de soldats qui venaient piller ? Le glas se prolongeait, sinistre. Le professeur envoya mon frère voir ce qui se passait. Jean-Jacques revint quelques minutes après. Il était tout pâle et dit :

– C’est… c’est mon père, il sonne et ne veut rien me dire, il a l’air comme fou.

Le professeur demanda à un grand qui l’aidait, d’aller voir et reprit la classe. Alors Jean-Jacques, le grand élève et moi, nous sommes entrés dans l’église, nous sommes dirigés vers le clocher, là où se trouvait la corde pour tirer la cloche. Et je vis mon père. On était à la fin du mois d’août, il faisait encore chaud. Sur son front et sur son col ouvert, on voyait perler des gouttes de sueur. Tout à coup, il s’arrêta de sonner et dit comme s’il parlait à quelqu’un d’invisible :

– Mon frère jumeau est retourné vers le Seigneur. Une partie de moi-même m’est arrachée. Ma souffrance est intolérable. Je veux que tous à Eisenach sachent qu’il n’est plus. Seigneur ayez pitié de moi !

Il voulut se remettre à sonner mais le grand élève l’en empêcha. Mon père alors nous regarda et, dans un effort surhumain, lâcha la corde. Puis il vint vers nous et nous serra dans ses bras comme il ne l’avait jamais fait. Jusqu’à ce jour j’avais toujours vu mon père maîtriser ses sentiments devant ses enfants. Mais, à partir de ce jour, son caractère changea complètement : lui qui, bien que sérieux et sévère avec ses enfants, était d’un naturel plutôt gai et bon vivant, devint triste, parlant peu, se mettant parfois en colère sans raisons, ce qui m’impressionnait beaucoup. Il ne reçut pas de réprimande officielle de la municipalité pour avoir sonné ainsi le glas. C’est pourquoi cet événement n’est signalé nulle part.

Le jour de l’enterrement, il voulut nous emmener à Arnstadt malgré les réticences de ma mère qui se sentait faible. Je revoyais en pensée l’oncle, son verre à la main, nous racontant des histoires et regardais le visage pâle et défait de mon père, qui était comme son miroir. Il y avait beaucoup de monde à l’enterrement et je crois qu’un envoyé du Prince ou quelqu’un d’important s’était même déplacé.

Curieusement, je n’entendais pas le son du glas d’Arnstad. Mais celui d’Eisenach, lui, revenait, lancinant, insistant, obsédant comme s’il voulait m’arracher de la mémoire des souvenirs que j’avais essayé d’y enfouir. J’entendais maintenant ce glas, jusqu’à l’assourdissement…

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

Ma mère a été la première personne que j’ai vu mourir. Cette année-là, il y eut beaucoup de gens malades dans notre famille et en particulier dans celle du cousin « panier percé ». Ils avaient tous la même maladie, mais seule ma mère mourut. Un après-midi, comme je rentrais de l’école avec Jean-Jacques, notre grande sœur Marie Salomé nous fit signe de ne pas faire de bruit en mettant le doigt sur la bouche. Notre mère n’avait pas voulu se coucher et était assise sur une chaise de la salle du bas, la tête et les bras posés sur la table, comme si elle s’était endormie un instant. Elle ne nous avait pas entendus entrer. Bientôt, elle ressentit notre présence inquiète. Elle se releva lentement. Son visage était pâle et ses yeux étaient cernés de noir, ce qui la rendait encore plus belle. Elle esquissa un faible sourire et se mit à nous parler, d’une voix blanche mais qui avait en partie gardé son timbre grave et sombre que j’aimais tant. Elle nous dit :

– Vous savez, mes enfants, je suis heureuse de partir, heureuse que mon heure soit venue. Ma seule tristesse est que vous trois et votre père allez rester sans aide. Marie Salomé est courageuse. Mais votre père n’est plus le même…

Puis elle leva les yeux au ciel et dit :

– De là haut je demanderai l’aide de Dieu qui veillera sur vous. Je suis si heureuse d’aller le rejoindre, lui qui est l’amour, mon amour, je vais pouvoir parler avec lui. J’ai tout préparé pour l’accueillir en moi… Seigneur, accueille-moi, Seigneur, notre Sauveur…

J’ai retenu chacune des dernières paroles de ma mère. J’ai souvent demandé aux auteurs des textes de mes musiques d’église de les citer.

Lentement elle mit ses bras en croix sur la table et laissa reposer sa tête sur cette croix. Elle semblait dormir. Nous la regardions sans bouger. Le temps était suspendu. Puis un des deux bras glissa le long de son corps et se balança doucement le long de la chaise…

Nous restions là tous les trois, nous ne voulions pas comprendre ce qui venait de se passer. Combien de temps cela dura t’il ? Ce fut le bruit familier des pas un peu lourds de mon père qui nous sortit de notre saisissement. Il rentrait de son travail et cria avant même d’avoir ouvert :

– Eh là, Elisabeth, les enfants, j’ai une bonne nouvelle.

Depuis des mois nous ne l’avions pas entendu parler sur ce ton de gaieté. Nous restions figés dans notre effarement. Alors il vit la scène.

– Mais qu’est-ce que vous faites, il faut qu’elle se couche !

Il se dirigea vers elle, lui toucha l’épaule et n’eût que le temps de la recevoir dans ses bras. Je le vois encore la portant et montant l’escalier, suivi de nous trois. Il l’allongea sur le lit, il la regarda longuement, puis il nous regarda longuement.

Alors, je ne sais pourquoi, une force me poussa à chanter sans trembler le choral « Jésus mon Sauveur » que mon père aimait tant. Mon père modula une partie de basse, Marie Salomé l’alto et Jean-Jacques le ténor.

En ce soir solitaire de mes 15 ans, j’entendais toujours le glas : de l’enterrement, je ne revoyais que la procession dans la rue, scandée par ce glas de l’église Saint Georges. Je crois que le cousin « panier percé » n’était pas là, car son frère Jean-Michel, organiste à Gehren, était en train de mourir.

J’entendais toujours ce glas.

Non, je ne supporte plus ces images… Ce glas…

Je lutte de toutes mes forces…

Le petit garçon de 15 ans ne veut plus entendre sa mère mourir…

Alors, par un effort qui engage tout mon être, je laisse ces images pénétrer mon âme…

Et le glas peu à peu se transforme en un choral immense.

Et le silence revient. Je suis seul…

***

… Alors, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

Je vis mon père. La mort de ma mère fut pour lui un événement dont nous n’avions pas prévu les conséquences. De maussade et triste, il devint extrêmement actif, voulant tout faire lui-même. C’est à peine s’il acceptait la présence de la femme du cousin « panier percé », qui malgré sa nombreuse famille, venait presque chaque jour nous aider ; c’est à peine s’il ne la renvoyait pas. Un jour je crus comprendre pourquoi : elle avait le même prénom que maman et l’appeler devait être pour lui très pénible. Il acceptait plus facilement l’aide de Mme Dedekind, la femme du cantor. Avec elle, il pouvait parler d’Arnstadt où son frère jumeau avait vécu jusqu’à sa fin, et où Monsieur Dedekind avait enseigné la musique.

Il s’exténuait, courait sans arrêt dans la maison, s’occupait lui-même des taches ménagères, faisant ce que nous pouvions très bien faire nous-mêmes. Plusieurs fois il partit en nous disant :

– Je vais à Arnstadt pour régler les « affaires » de mon défunt frère avec votre tante Marthe, sa chère épouse.

Mme Dedekind l’accompagnait parfois car elle connaissait beaucoup de monde à Arnstadt. Au bout de quelques temps, nous avons senti que cela ne pouvait plus continuer. Nous avions d’abord cru que nous pourrions très bien nous débrouiller tout seuls. J’allais avoir 10 ans, mon frère Jean-Jacques en avait 13 et ma sœur Marie Salomé 17. Elle se donnait beaucoup de mal. Mais nous manquions trop souvent l’école. Nous n’avions plus le temps d’aller chanter pour les cérémonies religieuses. Et surtout mon père était dans un état d'excitation permanente. Un jour, il nous annonça d’une façon un peu bougonne :

– Mes enfants, je vais encore une fois à Arnstadt et je vais revenir avec… avec une amie de Mme Dedekind.

Trois ou quatre voyages plus tard, cette amie devint la deuxième femme de notre père. Elle s’appelait Barbara et était déjà un peu de la famille car elle avait été mariée à un cousin Bach.

Quand elle arriva à Eisenach, elle venait de perdre un second mari qui occupait un poste important à la mairie d’Arnstadt. Ils se marièrent à Eisenach. C’était en octobre ou en novembre 1694, il faisait froid. Je me souviens que ce jour là j’ai chanté des chorals et des motets, en soliste avec le chœur Chorus Symphoniacus. Je ne sais plus si les cloches ont sonné le jour de ce mariage.

Barbara m’intimidait avec son air digne et un peu froid : elle était la fille d’un ancien maire d’Arnstadt. Heureusement, elle était venue avec sa petite fille, Christine, qui avait 9 ans : enfin quelqu’un de plus jeune que moi à la maison ! Mais je ne savais pas très bien comment appeler Barbara : mère, Barbara… , madame, si bien que je me débrouillais toujours pour ne pas lui donner de nom. Avec Jean-Jacques, on lui montrait pour lui faire plaisir que nous savions déjà jouer de plusieurs instruments. Alors elle nous expliquait comment on les fabriquait. Je me demandais comment elle savait tout cela.

Un jour, elle nous emmena à Arnstadt et nous fit découvrir l’atelier où notre cousin Bach, son ancien mari, avait construit et inventé différents instruments. Elle répondait inlassablement à mes questions. C’est là que j’ai vu des instruments de conception tout à fait originale, qui donnaient des sonorités inconnues, et je m’en suis souvenu toute ma vie.

L’arrivée de Barbara calma un peu mon père qui avait brusquement vieilli mais retrouvait parfois sa bonne humeur. Certains soirs, il rentrait terriblement fatigué. L’hiver vint. Il supportait de moins en moins le froid. Il voulut organiser une petite fête à l’occasion du 1er Janvier 1695 (encore un 5). En effet, cette année-là, pour les fêtes de Noël et du jour de l’an, notre petite chœur avait connu un franc succès en allant chanter dans les bourgs : Jean-Jacques et moi avions ramené quelques jolies pièces d’argent à la maison. En ce premier Janvier 1695, papa plaisantait en me disant que j’allais bientôt avoir dix ans et que ce jour-là on ferait une fête avec le cousin « panier percé » et ses enfants, les Dedekind et d’autres amis et qu’on chanterait tous ensemble. Il devenait de plus en plus faible.

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposa à moi une dernière scène…

Je vis Barbara descendre comme chaque martin. C’était environ un mois avant mes 10 ans. Elle nous dit d’un ton très doux, mais ferme et solennel :

– Mes enfants, cette nuit votre père s’est endormi pour toujours dans la paix du Seigneur. Voici moins de trois mois que nous sommes ensemble. Dieu a voulu que votre père aille rejoindre son frère et votre mère qu’il aimait tant. En si peu de temps passé avec vous, j’ai appris à vous connaître. Nous allons nous battre pour continuer à vivre ensemble. Vous allez vous rendre à l’école comme d’habitude car vous êtes des Bach et vous devez vous montrer forts.

Le soir, nous sommes revenus de l’école et, pour la première fois, j’ai vu mon père mort. Ce n’est qu’à ce moment que j’ai réalisé que je n’avais plus ni père ni mère. Barbara nous dit à tous les trois de rester autour du corps allongé pour le veiller. Sa fille Christine était chez les Dedekind, je crois. Je revois la scène de mon père allongé, avec une précision qui me fait presque peur.

J’entends Barbara parler :

– Mes enfants : je veux me montrer digne de votre famille, digne des Bach. J’ai épousé deux Bach. Je vais faire comme votre tante Marthe que je connais bien car nous étions presque voisines à Arnstadt jusqu’à il y a trois mois. À la mort de votre oncle, son mari, elle a obtenu d’assumer avec ses apprentis et sa famille le titre et la fonction de son mari. Les Bach d’Arnstadt sont morts et elle voulait attendre que ses enfants puissent prendre la relève. Moi je vais faire la même chose ici à Eisenach et je demanderai à Monsieur Dedekind de m’aider et de signer avec moi la demande pour faire la même chose.

Le lendemain mon père était enterré. Le duc Jean-Georges II lui-même était là. J’entendais une nouvelle fois le glas. J’avais l’impression que cette cloche me sonnait un message : « Tu ne peux plus rester dans cette ville ! Va-t’en ! Va-t’en ! Va-t’en ». Mon frère aîné, que je connaissais peu mais chez qui nous allions parfois, était venu pour l’enterrement. Il habitait à Ohrdruf à environ 50 km d’Eisenach. Je l’entendais discuter avec Barbara : il la trouvait très courageuse mais pensait que son projet n’était pas bon. Je crois même qu’il en fit part aux magistrats de la ville. Lui proposait plutôt que mon frère Jean-Jacques et moi allions vivre chez lui à Ohrdruf.

***

En ce soir solitaire de mes 15 ans, plus aucune scène ne s’impose à moi…

Plus de visions de mon enfance…

Maintenant je suis seul avec moi-même. Il fait presque nuit… Quand Erdmann va t’il revenir ? J’ai peur de sombrer dans des pensées trop noires.

La nuit est maintenant tout à fait tombée. Un faible reflet de lune éclaire la chambre où je suis, mais pas assez pour que je puisse lire la musique que j’ai emportée avec moi. Je m’allonge pour essayer de m’endormir. Je n’ai pas de chandelle.

Je ne vois plus que la mort autour de moi. Seuls les adolescents ou les gens très vieux connaissent de telles mélancolies… Je me surprends à évoquer la mort comme j’avais entendu ma mère le faire.

Prier seul m’est impossible : à mon âge je n’avais jamais prié qu’en groupe. « Viens, douce mort… ». Je me mets à chantonner ce choral et le son de ma voix dans le silence me sort de ma torpeur. Je n’ose pas chanter trop fort, à cause de la nuit. « O douce mort… ». Encore un autre choral : ne pourrait-on pas jouer les deux chorals en en superposant les mélodies ?

Peu à peu la musique envahit mon esprit…

La puissance de la vie m’envahit comme une évidence.

Je sentis mon esprit basculer. De mélancolique mon humeur se transforma en une faim de vie inextinguible. Souvent il en est ainsi : à la fascination de la mort succède en moi un formidable appétit de vivre.

J’étais tout excité. Je sortis. Je voulais bouger. Je marchai dans le village endormi. J’entendis tout à coup des rires et des chants sur le chemin. Je m’approchai. Je reconnus parmi eux la voix d’Erdmann. Ils m’appelait par mon nom :

– Sébastien ! Sébastien ! Moooosssieu Jean-Sébastien Bach, monsieur du Ruisseau se prendrait-il pour un grand homme à rester seul comme ça ?

Mon sang ne fit qu’un tour : Erdmann m’offensait, il offensait ma famille. Je courus vers lui pour le frapper mais il m’accueillit avec un tel sourire que je me mis à rire de ma propre colère. Quand j’annonçai que j’avais 15 ans le jour même, il me fit d’amères reproches :

– Comment ? Mais tu ne me l’avais pas dit à moi, ton ami, que c’était le jour de ton anniversaire ?

Je ne me souviens pas bien de la suite mais je crois que la nuit de mes 15 ans fût loin d’être austère

*

**

Le lendemain, nous reprenions la route. Nous parlions sans arrêt, peut-être pour oublier les fatigues de la nuit. Nous avions l’esprit aiguisé et clair. La veille des scènes de mon enfance s’étaient imposées à moi, péniblement, presque contre ma volonté. Les visions de mon enfance m’avaient comme libéré. Elles m’avaient été cruelles mais j’avais lutté et j’avais triomphé. Maintenant, j’avais plaisir à parler avec Erdmann de souvenirs plus récents et en particulier de mon séjour à Ohrdruf. Je crois bien que je n’ai jamais autant parlé de moi à quelqu’un que ce jour-là. Souvent les adolescents ont ainsi un ami très cher, plus cher que les autres, à qui ils se confient. C’était mon cas avec Erdmann. Alors, je me mis à parler, à parler…

– Il faut que je te raconte mon départ d’Eisenach. La veille, mon frère aîné nous emmena, Jean-Jacques et moi, chez le cousin « panier percé » pour que nous lui fassions nos adieux. Il habitait à ce moment-là dans une splendide maison : il paraît qu’avant on y fabriquait des pièces de monnaie. Ce cousin avait toujours eu la folie des grandeurs. Il rouspétait sans cesse. Il y avait entre lui et moi, malgré la différence d’âge, une amitié et une connivence musicale extraordinaires. Et pourtant, quand j’y pense, au moment de mon départ, je n’avais que 10 ans et lui plus de 50 ! Il nous répéta qu’il m’aurait bien gardé mais apparemment mon frère n’y tenait pas tellement.

– Ah bon et pourquoi ?

– Ne m’interromps donc pas !

Après cette visite d’adieux, j’allai voir le cousin « panier percé » un peu en cachette, tout seul. Il m’emmena à l’Église et me joua ses dernières compositions pour orgue. Il me montra la copie de 14 chorals qu’il avait composés pour ses élèves. Je lui demandai si je pouvais les recopier. Je me mis tout de suite à l’œuvre et en quelques heures, j’avais terminé. J’ai pu ainsi emporter ce trésor avec moi. À toi et à Monsieur Herda je les ai joué, mais toujours quand mon frère n’était pas là !.

– Ah bon et pourquoi ? dit Erdmann d’un ton goguenard

– Ne fais pas l’imbécile ! Et ne m’interromps pas tout le temps, si tu veux bien. Où en étais-je ? Ah oui, la veille de mon départ, avec mon cousin, dans l’église… je lui parlai aussi de ses motets, de ses musiques d’église que j’avais chantées mais il ne les avait pas avec lui ce jour-là. Par contre, il me montra un projet de cantate de mariage : le thème, c’était l’histoire d’une fille qui attirait un jeune homme dans un jardin. Ses yeux brillaient malicieusement : je ne comprenais pas bien pourquoi.

– Oui, effectivement, à dix ans ! dit Erdmann

– Mais le temps pressait et je dus quitter mon cousin et l’église. Le lendemain, nous voilà partis pour Ohrdruf, nous les trois frères : mon frère aîné devait avoir 25 ans, Jean-Jacques 13 et moi 10. Nous étions dans une carriole empruntée à l’école par l’intermédiaire de Monsieur Dedenkind. Nous avions été obligés de vider la maison qui pourtant appartenait à papa. Nous devions la laisser à Monsieur Halle, le successeur de papa, ce qui était à la municipalité. Il y a un peu plus de 40 km entre Eisenach et Ohrdruf. Étant donné l’état de la carriole, du cheval et des chemins, il nous fallut toute une journée pour faire le trajet ! À pied nous aurions été plus vite !

– Au moins vous avez eu le temps de voir le paysage !

– À l’arrivée, nous attendait Dorothée, la femme de mon frère aïné. Elle était assise devant la porte et se leva en souriant d’un sourire qui se voulait aimable. Elle était enceinte et devait accoucher un mois plus tard. Le lendemain, j’allai à l’école d’Ohrdruf.

– Et ton frère, il n’est pas allé à l’école ?

– Mais si ! Mais lui est retourné à Eisenach travailler avec Monsieur Halle, le successeur de papa bien avant que tu n’arrives.

– Tu avais l’air si heureux quand il venait vous voir !

– Ah bon, ça se voyait à ce point ? Ma sœur aînée, Marie Salomé, aussi me manquait terriblement, les premiers temps. Tu la connais aussi puisque tu étais à son mariage à Erfurt, il y a deux mois !

– Oui, merci encore de m’avoir invité !

– Et je me souviens fort bien qu’elle t’a expliqué ce qu’elle avait fait depuis son départ d’Eisenach. J’ai eu tant de peine à la quitter !

– Ah, ça je te comprends.

– Mais tu m’interromps tout le temps ! Je t’ennuie avec toutes mes affaires de famille ?

Erdmann, toujours diplomate, me répondit :

– Non, non…

Et moi je continuais à parler, à parler… Tout ce que j’avais rentré en moi-même jusqu’à la nuit d’avant sortait à présent du fond de mon être lèvres en un flot de paroles.

– Une nouvelle maison, une nouvelle école, plus de père ni de mère, à dix ans… . Heureusement que j’avais mon frère Jean-Jacques ! J’eus aussi la surprise de retrouver mon cousin Jean Ernest, un des fils de tante Marthe et du frère jumeau de papa. Nous allions à l’école ensemble le matin.

– Je connais bien Jean Ernest puisque nous étions dans la même classe ! dit mon ami Erdmaan

– Ah oui, c’est vrai, bien sûr… La première année j’ai repris l’école à Ohrdruf en quatrième. Sous l’autorité de mon frère aîné et de Dorothée, plus question d’être absent, je prenais même de l’avance.

– Oui, Sébastien, tout le monde sait que tu étais en avance sur les autres et que tu étais parmi les bons élèves, ceux avec qui on n'aime pas trop chahuter. Pourtant quand tu t’y mettais…

– Je me souviens, notre professeur principal s’appelait… Wagner.

– Oui, mais je ne l’ai pas eu, puisque moi je suis rentré en seconde… A propos, Sébastien, raconte-moi … avec ce fameux Arnold, que s’est-il passé ?

– Eh bien Arnold était mon professeur principal l’année suivante, en troisième Il était aussi cantor et à ce titre s’occupait donc de toute la musique à l’école. Il était tout le temps sur notre dos, nous traitant de tous les noms. Après tous mes malheurs il fallait que je tombe sur ce professeur ! Je restais dans mon coin, si bien qu’il ne me remarquait pas trop. Mais il y avait certains élèves qu’il avait pris en grippe, par exemple mon cousin Jean-Ernest.

Il lui disait qu’il connaissait bien la famille Bach, qu’il n’en était pas digne, qu’il était un vaurien, un bon à rien… Si bien qu’au bout de quelques semaines, le proviseur Monsieur Kiesewetter, a du faire passer Jean-Ernest dans une autre classe. Finalement Arnold devenait tellement insupportable et méchant avec les élèves qu’il a été renvoyé. Mais attention, ça a fait du bruit. Dans un document officiel, il a été considéré comme la peste de l’école, le scandale de l’église et le cancer de la cité.

– Eh bien, je ne croyais pas que ce bon Kiesewetter pouvait être aussi… sévère. Et toi pendant ce temps, qu’est-ce que tu faisais ?

– Moi ?… je travaillais.

– Tu n’as pas tellement changé pour ça !

– Oui, mais travailler, pour moi, c’est… c’est… Qu’est-ce que tu veux faire si tu n’apprends pas ou si tu ne cherches pas à tout moment quelque chose ?

– Je ne sais moi, te promener, jouer, te reposer, discuter…

– Oui mais discuter de quoi ?

– De tout et de rien : des professeurs, des filles, du temps qu’il fait…

– …

– Tu as l’air si étonné que tu ne réponds pas.

– Si, parler… parler… ? Parler musique, je ne comprends pas : la musique, il faut en faire, la découvrir, la jouer, on a si peu de temps déjà. Ah si, parler… parler peut-être de théologie, j’ai lu des choses là dessus… Mais plus que les textes eux-mêmes, ce sont surtout les liens entre les mots dans les textes et la façon de les mettre en musique qui m’intéressent… Et puis, écoute : quand je vois ce ciel bleu, ce soleil, cette splendeur du printemps, j’ai une force de joie et d’allégresse si grande en moi qu’elle ne peut s’exprimer par des mots. Je voudrais des trompettes, des timbales, tout un orchestre, des chœurs, des centaines d’interprètes qui chantent la gloire du Seigneur. Je voudrais un orgue immense qui remplirait complètement une immense église, avec un bruit qui vous pénètre jusqu’au fond du corps. J’aime la musique mais j’aime aussi le bruit que fait la musique.

– Si je m’attendais à cette sortie ! Mais parmi les plaisirs moins… moins… disons plus… matériels, tu ne vas pas me dire par exemple qu’un bon repas…

– Ah oui, alors là tu as raison, j’aime bien manger de bonnes choses et boire du bon vin ou de la bonne bière. Mais à Ohrdruf, on ne peut pas dire que ça me soit arrivé souvent…

– Eh bien, on va essayer de se rattraper à Lünebourg.

– Attends, Georges, mon ami, je peux bien te le dire à présent : c’est vrai que ton arrivée et celle de Monsieur Herda (car tu es arrivé pratiquement en même temps que lui, le même mois si je me souviens bien) ont changé beaucoup de choses dans ma vie. D’abord grâce à lui, j’ai découvert de nouvelles musiques. Et puis il nous a donné la possibilité de gagner un peu d’argent en réorganisant le Chœur des Cours. Tu te souviens ? On l’appelait le Chœur des Cours car c’était une chorale qui chantait souvent dans des cours de belles demeures ou pour des cérémonies de famille.

– Et ce n’est pas dans les cours des plus belles maisons qu’on nous jetait le plus d’argent ! Je vois encore la boîte de métal avec sa poignée et la fente pour y glisser les pièces : on l’ouvrait après pour faire le partage…

– Moi, je rapportais ma part à mon frère…

– Et pour les cérémonies de famille, les noces ou les anniversaires, quelles discussions pour convenir d’un prix !

– Tiens, Sébastien, tu te souviens, il y a à peine un mois, on avait chanté pour un repas de noces et vous m’avez envoyé en délégation pour nous faire payer : j’en suis revenu avec des coups sur la tête. Alors on y est retourné et finalement nous avons obtenu ce qu’on nous devait.

– C’est vrai que quand tu t’y mets, tu es un vrai Bach pour l’obstination ! Tu me donnais l’exemple, tu étais mon aîné ! Et tu sais, Georges, c’est un peu parce que toi et moi sommes devenus amis, que j’ai commencé à vouloir sortir du cocon familial

– Arrête un peu, si tu veux bien. À propos, ton frère…

– C’est de mon frère que tu veux que je te parle ?

– Oui, c’est ça, parle-moi de ton frère…

– Eh bien, Georges, sache que mon frère, je lui serai toujours reconnaissant. D’abord, il m’a accueilli. Et puis il m’a appris tant de choses ! Si je joue du clavecin et bien d’autres instruments comme je le fais maintenant, c’est en grande partie grâce à lui. Si je connais les plus grands musiciens de la région, c’est grâce à lui. Si je sais un peu mieux comment composer un morceau de musique, c’est grâce à lui. Et surtout, si je sais comment fonctionne un orgue, c’est grâce à lui : c’est lui qui m’a montré comment on avait construit l’orgue sur lequel il jouait à l’église de Saint Michel (cet orgue a été construit juste quand il est arrivé à Ohrdruf), c’est lui qui m’a laissé discuter avec Monsieur Brunner, l’artisan qui est passé plusieurs fois pour ré accorder cet orgue. Pendant ces cinq ans, mon frère m’a associé à tout ce qui pouvait m’instruire en musique. D’ailleurs pour le remercier, j’ai en tête d’écrire une pièce de clavecin pour lui… Et même si parfois, il pensait nécessaire de me freiner un peu…

– Mais tu m’avais dit que ton frère et Dorothée t’interdisaient de …

– Tu aimerais bien que je te dise que mon frère était trop dur avec moi. Eh bien tu en seras pour tes frais.

– Mais ne te fâche pas, Sébastien !

– Eh bien écoute moi bien : tout cela, ce ne sont que des détails sans importance. L’important c’est que maintenant nous sommes en route vers Lünebourg, que le soleil brille et que nous nous apprêtons à vivre de grandes choses ensemble. Tiens, je me demande comment on va être reçus et si nous serons à la hauteur.

Je me surprenais parlant plus que mon ami, ce qui était très rare.

Nous marchions, marchions toujours.

Le lendemain ou le surlendemain, nous avons aperçu au loin une ville. C’était Lünebourg.

– Oui, j’entends même deux coucous : un mâle et une femelle. Le rythme et la mélodie sont différents ! Écoute, Erdmann, j’ai une idée !

– Et c’est quoi ton idée ?

– Pendant que tu chanteras le chant du mâle, moi je chanterai celui de la femelle. Puis on fera un canon à deux voix.

– Ah ! Toi, Bach ! tu ne changeras jamais. Enfin, je veux bien, on essaie.

Cela se passait en mars 1700. Erdmann avait 18 ans et déjà une voix grave de basse. Moi j’allais avoir 15 ans et j’avais encore ma voix aiguë de soprano ! Notre duo fut saisissant !

Quelque temps plus tard j’écrivis une musique avec le chant du coucou.

Je voulais ainsi imiter un maître comme Kerll ! Quand je revois mes premières œuvres… ! J’étais bien jeune alors !

Erdmann était un camarade de lycée. Nous étions en route vers Lünebourg, une ville du Nord de l’Allemagne. Nous marchions depuis près de 15 jours. Quel souvenir, ce premier voyage à pieds ! Plus de 300 km, je crois ! Pour la première fois je quittai ma province de Thüringe. C’est là que j’étais né, là que j’avais grandi, c’est là que tous les Bach ou presque vivaient et travaillaient.

J’étais parti d’Ohrdruf, le village où je venais de passer les cinq dernières années, de 10 à 15 ans, chez mon frère aîné.

Il avait été convenu que j’irais rejoindre Erdmann dans la ville de Gotha : avant notre grand départ vers le Nord mon camarade y passait quelques jours dans sa famille… D’Ohrdruf à Gotha, il y avait 16 km. Je m’étais lancé un défi à moi-même : j’avais décidé que je partirais comme tous les jours à 7h et que je m’arrangerais pour arriver à Gotha à 10h, l’heure où se terminaient les cours du matin. En trois heures, je pourrais ainsi faire les 16 km à pied sans me presser.

Comme d’habitude, ce matin-là, j’avais quitté la maison de mon frère à 7h.

Comme d’habitude, j’avais rejoint en chemin mon cousin Jean Ernest.

Au moment où je quittai mon cousin en lui faisant un petit signe d’au revoir, quelques camarades voulurent me parler mais je ne m’arrêtai pas.

– Jean-Sebastien ! Sébastien ! Tu ne vas pas à l’école aujourd’hui ?

– Non !

– Mais pourquoi ? C’est aujourd’hui que tu pars ?

– Oui !

– Raconte-nous un peu !

– Non !

Je m’en allais, les poings dans mes poches… Je descendis vers la rivière, sans regarder en arrière. Je passai le petit pont… Ma nouvelle vie commençait.

Quand j’arrivai à Gotha. Il était 10h exactement : j’avais gagné mon pari…

À nous deux, Erdmann et moi, nous n’avions pour toute fortune que quelques sous, je ne sais plus combien mais sûrement pas assez pour manger et nous loger pendant tout le voyage. J’avais emporté un peu de linge, un couteau, une Bible, quelques feuilles de musique… Nous avions réussi à nous procurer un violon auprès de Monsieur Herda, le directeur de la musique au lycée d’Ohrdruf.

Nous n’emportions pas grand-chose mais nous partions le cœur gonflé d’espoir et de projets. D’abord nous étions deux pour affronter l’avenir. Nous nous connaissions depuis un an, passé ensemble au lycée d’Ohrdruf. Comment se créent les amitiés, pourquoi nous sommes-nous si bien entendus alors que nous étions plus de 300 dans cette école ? Peut-être parce que nous étions très différents…

Moi j’avais dans la tête de la musique, j’étais capable de rester pendant des heures à lire, à copier ou à jouer des partitions. À l’école, j’avais un peu d’avance sur lui, surtout en latin et en théologie.

Lui, Erdmann connaissait tout le monde. Il fallait qu’il parle, qu’il entre en contact avec les gens : il savait se rendre sympathique et il se débrouillait toujours pour trouver des solutions à ses problèmes sans heurter personne… On sentait déjà en lui le futur diplomate ! J’admirais son entregent, il admirait mon sérieux…

Or il se trouva qu’Erdmann et moi devions envisager de quitter le lycée d’Ohrdruf. On nous avait dit qu’on ne pouvait plus nous garder. Et puis mon frère et surtout sa femme, Dorothée, ne se privaient pas de me faire comprendre qu’il était temps que je parte.

– Tu sais, Sébastien, avec les enfants, nous n’avons pas beaucoup de place dans notre petite maison !

– Tiens, tu te souviens quand ton frère Jean-Jacques est parti, il y a trois ans, il avait juste l’âge que tu as maintenant !

Pourtant me garder n’était pas pour eux un problème financier puisqu’en tant que jeune chanteur je leur rapportais plus de 6 500 Francs de bon argent par an. De plus, mon frère venait d’être nommé maître d’école, poste qu’il cumulait désormais avec sa charge d’organiste à l’église Saint Michel.

Non, je crois qu’il y avait une autre raison pour laquelle, sans le dire ouvertement, ils souhaitaient mon départ : c’est que je les irritai un peu, lui surtout. Il tenait beaucoup à son passé d’élève du Maître Pachelbel à Erfurt. Moi, sans m’en rendre compte, je lui posais sans arrêt des questions, lui montrant ainsi qu’à 15 ans j’en savais déjà plus sur le Maître que lui à 29 ans !

Tout cela faisait que moi aussi j’avais envie de partir. Ce départ n’entama jamais l’admiration, la reconnaissance et l’amitié fraternelle que j’ai toujours eues pour mon frère aîné.

Si nous allions à Lünebourg, c’était grâce à Monsieur Herda. Monsieur Herda était, depuis deux ans, le nouveau directeur de musique au lycée d’Ohrdruf. Avec lui l’ambiance avait complètement changé. À son arrivée il devait avoir 20 ou 25 ans, mais il avait une grande autorité naturelle. Nous, ses élèves, avions pour lui une admiration sans bornes. Le proviseur, Monsieur Kiesewetter, lui faisait entièrement confiance.

Ayant appris que nous devions partir, Monsieur Herda nous prit à part un soir après les cours, Erdmann et moi. Il nous parla des années qu’il avait passées à Lünebourg.

– Là-bas, j’ai pu connaître les musiques venues de toute l’Europe. Je voudrais les faire connaître et les faire jouer ici. Mais je me demande comment y arriver car le niveau n’est pas aussi bon ici, dans un village comme Ohrdruf, qu’à Lünebourg.

– Pourquoi ? Les villes sont plus grandes dans le nord ?

– Oui, cela ne se compare pas, il faut y aller pour le croire.

– Vous savez que je suis né comme vous en Thüringe. Eh bien comme vous, avant d’y aller, je ne pouvais imaginer ce qu’était une grande ville…

– Et pour la musique comment ça se passe ?

– Il y a beaucoup de bons musiciens. Pour les jeunes sans fortune de votre âge, il y a à Lünebourg un excellent chœur, le Chœur de Matines (il s’appelle ainsi parce qu’il chante chaque matin), dont j’ai fait partie et qui permet de gagner 250 F par mois. Mais ils sont très exigeants et cherchent de bons chanteurs. Quand on est accepté, on a de la chance car on peut apprendre beaucoup.

– Vous croyez que nous pourrions être acceptés ?

– Je crois que vous pourriez essayer. Mais il faudrait d’abord que Monsieur Kiesewetter, notre proviseur, fasse une demande. Moi, je vous promets de vous recommander à Monsieur Braun, le cantor qui est en charge de ce Chœur à Lünebourg.

Nous étions fiers qu’un personnage aussi important que Monsieur Herda nous fasse ainsi confiance. Évidemment 250 F par mois ce n’était pas beaucoup mais on verrait bien là-bas sur place. Une réponse positive arriva rapidement et d’autant plus facilement que Monsieur Herda et Erdmann étaient un peu cousins, je crois. Il ne restait plus qu’à convaincre nos familles, ce qui fut facile !

… Et voilà pourquoi nous étions tous deux en route vers Lünebourg, vers ce qui nous semblait être un peu la Terre Promise de la Bible. Je ne me souviens pas bien du chemin que nous avons suivi. Ce que je sais c’est que nous cherchions toujours à longer des rivières. Erdmann plaisantait sans arrêt à ce sujet :

- Toi tu es rivière (Bach en allemand veut dire rivière), tu es chez toi près de l’eau, moi je suis homme de la terre (Erdmann en allemand veut dire homme de la terre) : il nous faut rester sur les berges à la limite de la terre et de l’eau car vois-tu, cher ami…

… Et il n’en finissait pas de faire des discours sur les liens entre la terre et l’eau, entre les éléments de la nature. Mais les rivières nous donnaient un autre avantage : nous y trouvions de quoi manger. J’écoutais en pêchant le murmure de l’eau : le bruissement frémissant, incessant et clair se transformait dans ma tête en un balancement perpétuel, un rythme d’éternité, qui se prolongeait parfois par un doux sommeil. Je crois que c’est ce murmure qui est devenu bien plus tard dans mes œuvres un des symboles de l’eau, du sommeil, de la mort et… de l’éternité.

Nous n’avions pas peur des mauvaises rencontres et des bandes de brigands puisque nous n’avions rien en poche. De toutes façons, nous n’aurions pas hésité à utiliser nos poings et nos couteaux. Nous mettions un point d’honneur à ne pas demander à monter sur une charrette ou dans une barque. Nos trois heures de marche de la matinée nous mettaient en pleine forme et nous pouvions ainsi savourer notre indépendance.

Le soir, en arrivant dans un village, nous allions vers l’église et nous demandions l’organiste. Au début du voyage, quand nous étions encore en Thüringe, l’organiste connaissait souvent un membre de ma famille. La conversation de Erdmann faisait le reste : nous partagions le repas et il arrivait même que nous soyons logés pour une nuit. Si ce n’était pas le cas nous nous faufilions dans une grange ou une baraque de bûcheron et partions très tôt le lendemain pour ne pas être pris.

Quand nous ne trouvions personne à l’église, nous nous installions sur la place et nous mettions à jouer de la musique. Nous chantions des chansons du pays. Je les accompagnais avec le violon de Monsieur Herda. Erdmann racontait des histoires. Parfois l’accueil était très bon mais il nous est aussi arrivé de nous faire chasser par des paysans en colère !

Je me souviens de soirs où les habitants ravis nous invitaient dans une auberge à jouer et à chanter une bonne partie de la nuit ! Nourriture, boisson et logement ne nous posaient aucun problème, ces soirs-là !

Nous avons aussi participé à des noces et à des fêtes, un peu comme à l’école ou avec mes parents quand j’étais petit. Les gens étaient ravis de danser au son de mon violon. Cela nous rapportait soit de quoi manger, soit quelques pièces de monnaie.

C’est pendant ce voyage que j’eus 15 ans.

Le jour de mes 15 ans reste gravé dans ma mémoire.

C’était le 31 mars 1700, le jeudi avant le dimanche des Rameaux.

C’était le premier anniversaire que je ne passerais pas dans la famille Bach. J’en éprouvais un sentiment d’indépendance et de fierté : j’étais arrivé à l’âge d’homme, je n’étais plus à la charge de ma famille ! … Oui, j’étais bien jeune alors !

Mais en ce soir de mon anniversaire, je me sentis tout à coup perdu. Nous couchions chez un vieil organiste qui s’était absenté. Erdmann s’était trouvé des amis et était parti je ne sais où. Et moi je restais seul. Il ne m’était jamais arrivé d’être seul ainsi…

J’avais 15 ans. J’étais impressionné par toutes les coïncidences et les bouleversements de chiffres et de dates qui entouraient ma vie. D’abord 15 ans, c’était important. Comme tous les enfants j’avais reçu ma confirmation à 14 ans et je pensais que j’étais un homme. 15, c’était la l’addition de deux chiffres : le 5 et son double le 10. Les 5 doigts de la main, les 5 blessures du Christ, les 10 commandements, 10 qui s’écrit X en latin, X symbole de la croix… Et je faisais bien d’autres calculs en prenant, comme on le faisait alors, le chiffre 1 pour la note A (la), 2 pour B (si), 3 pour C (do) etc. Cela aboutissant à des successions de chiffres qui chantaient en moi sous forme de mélodies et de rythmes.

Et puis 1700 c’était le début d’un nouveau siècle : en quelle année de ce siècle le Seigneur m’accueillerait-il dans son paradis ?… En janvier, ma sœur s’était mariée à Erfurt : l’occasion de se retrouver en famille Bach ! En février, on avait supprimé 11 jours du calendrier : on était passé du 19 février au 1er mars en une nuit ! 11 jours, pourquoi 11 ? 11 c’était 3+8, la somme des deux dernières lettres de BACH, C et H. Était-ce un signe ? Je n’en savais rien. Et ce15, mon âge, c’était un chiffre impair, cinq mesures à trois temps, comme le début de cette vieille danse que j’avais jouée la veille…

Les mourants revivent, dit-on, leur vie à une vitesse effrayante. C’est un peu ce qui m’arriva ce soir-là.

***

… En ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi des scènes de mon enfance…

D’abord, je vis mon père.

Cela faisait 5 ans qu’il était mort, j’avais alors 10 ans : encore un 5 et un 10 ! Je vois toujours mon père en double. J’ai presque l’impression d’avoir eu deux pères car mon père et son frère étaient des jumeaux parfaits : quand ils portaient les mêmes vêtements personne n’arrivait à les reconnaître. Sauf moi : j’avais remarqué qu’en les regardant tous deux dans un miroir, une légère différence apparaissait. Plus tard, j’ai regardé aussi mes partitions dans des miroirs…

Mon père avait beaucoup de travail pour la mairie d’Eisenach, la ville où je suis né. Il y était employé municipal pour la musique. Mais il travaillait aussi au château, chez les nobles. Alors, en été, quand il n’y avait pas école, il nous envoyait, mon frère Jean-Jacques et moi, à Arnstadt chez notre oncle, son frère jumeau.

C’était à 50 km et, en quatre ou cinq heures de carriole d’un commerçant que mon père connaissait bien, nous étions arrivés.

Nous y retrouvions nos deux cousins. L’aîné s’appelait Jean-Ernest, c’est lui que j’ai retrouvé plus tard à l’école d’Ohrdruf. Quant au plus jeune, j’étais content de le voir car il avait quatre ans de moins que moi. Enfin un enfant plus jeune que moi ! À la maison, on me traitait toujours de « petit dernier ». Je me souviens que j’essayais de lui apprendre le violon : je devais avoir 8 ans et lui en avait 4 ou 5 ! Son père riait en me voyant car il était aussi violoniste. Il avait le titre de « musicien de cour » à Arnstadt, ce qui m’impressionnait beaucoup.

Arnnstadt, c’était un peu le paradis pour nous : l’oncle habitait une belle maison avec un beau jardin. Il avait eu cette maison grâce à un contrat passé avec une ancienne et riche boulangère qu’il avait logée, nourrie et soignée à la fin de ses jours. Voilà un Bach qui avait le sens des affaires !

L’oncle avait de quoi nous surprendre. Ainsi pendant que la tante Marthe, sa femme, était en train de travailler dans la maison, il nous racontait sa jeunesse. Il parlait à voix basse, comme s’il craignait que notre tante ne l’entende. Il commençait toujours son récit de la même façon :

– Mes enfants, je vais vous faire une confidence. Je vais vous raconter l’histoire de mon mariage raté. Voilà : il y a bien longtemps, j’ai offert une bague à une demoiselle

– C’était tante Marthe ? disait mon frère Jean-Jacques.

– Mais non, justement. Alors cette jeune fille a cru que je voulais l’épouser et que cette bague était comme une promesse de mariage. Mais finalement, j’ai changé d’avis…

– Comment ça ?

– Eh bien, je ne voulais plus l’épouser ! Mais elle voulait absolument se marier avec moi !

– Alors, que s’est-il passé ?

– Eh bien, j’ai été obligé d’aller devant plusieurs tribunaux religieux. Mais j’ai tenu bon et je ne me suis jamais marié avec cette demoiselle.

Nous ne comprenions pas très bien la fin cette histoire, mais je le vois toujours, son verre à la main, disant, en guise de conclusion :

– Mes enfants, faites comme moi, soyez de vrais Bach, soyez des obstinés !

Quand il disait cela je croyais entendre mon père ! Les deux frères jumeaux essayaient de se voir le plus souvent possible, mais ce n’était pas facile. C’était toujours mon père qui revenait nous chercher à Arnstadt : la joie que les deux frères avaient à se voir était inimaginable et, au moment de se quitter, ils avaient presque des larmes aux yeux.

Sur le chemin du retour, nous passions parfois voir un oncle de papa, le vieil Heinrich, qui habitait aussi Arnstadt, chez sa fille. Il me paraissait si vieux qu’il me faisait un peu peur. Il était presque aveugle mais nous emmenait quand même à la grande Église. Il jouait encore ses propres œuvres comme un jeune homme. Je trouvai cela très beau. Il riait de notre étonnement et plaisantait sans arrêt.

***

… Puis, en ce soir solitaire de mes 15 ans, s’imposèrent à moi d’autres scènes de mon enfance…

J’entendis les trompettes : trois fois par jour, à l’aube, à midi et au coucher du soleil, mon père devait faire sonner les trompettes au sommet du beffroi de la mairie d’Eisenach. Souvent, le soir, en revenant de l’école, il nous emmenait, mon frère Jean-Jacques et moi, et nous grimpions ensemble les 144 marches avec 4 jeunes joueurs de trompettes. Arrivé là haut, il leur faisait jouer des mélodies de chorals qu’on pouvait entendre dans toute la ville. Ces chorals étaient parfois ceux que nous avions chantés le jour même pour la prière du matin, en famille ou à l’école.

Puis, je vis la scène de mon premier mariage : quand je dis mon premier mariage, je veux dire que c’est le premier où j’ai eu l’occasion de chanter. Mon père adorait jouer en public pour des fêtes. De plus cela lui rapportait à chaque fois quelques pièces de monnaie. Il disait toujours :

– Mes enfants rappelez-vous bien ceci : s’il ne joue pas pour les mariages, les naissances, les fêtes ou les anniversaires, un musicien ici en Thüringe ne peut pas vivre correctement. S’il ne fallait compter que sur le salaire donné par la ville…

Mon père avait bien raison et j’ai d’ailleurs pu le constater plus tard. Il nous disait aussi qu’il ne fallait surtout pas suivre l’exemple du cousin « panier percé »

… Il parlait de ce cousin qui tenait l’orgue de l’église Saint Georges dans notre ville d’Eisenach, un des fils du vieux Heinrich Bach d’Arnstadt.

Ce surnom de « panier percé » est resté dans la famille mais, bien sûr, n’est signalé nulle part dans les écrits.

Bref, le jour de ce premier mariage, je devais avoir cinq ou six ans, et mon père m’avait dit :

– Quand je te ferai un signe tu chanteras en notes longues le Choral Jésus Notre Sauveur, je marquerai les temps pendant que je jouerai au violon avec les autres musiciens.

J’étais troublé et je commençai à chanter, mais deux fois trop vite. Mon père me regarda en fronçant les sourcils. Alors j’eus une idée : je me mis à chanter encore deux fois plus vite si bien que je rattrapai le thème et chantai le reste du choral au bon rythme. Tout le monde crut que c’était fait exprès et je fus applaudi pour cet exploit involontaire, réalisé sur un des thèmes de chorals que mon père préférait.

Quand ce fut fini, je vis le sourire de ma mère et je me jetai dans ses bras.

Ma mère, ma douce mère, je la voyais maintenant : elle avait toujours l’air de venir d’ailleurs. Je restais parfois près d’elle sans rien dire et je sentais qu’elle connaissait bien des choses que les Bach ne connaissaient pas. Ma mère était de la famille des Lämmerhirt. Mon père l’avait connue à Erfurt : elle y habitait la Maison des Trois Roses qui appartenait à sa famille. C’est dans cette maison que les Bach logeaient souvent. Le cousin organiste, le « panier percé », me disait toujours :

– En se mariant, ton père a fait une bonne affaire.

Je ne compris que bien plus tard ce que cela voulait dire : mon grand-père, le père de maman, était membre du Conseil Municipal d’Erfurt et le cousin croyait qu’elle était riche.

Ma mère aimait la musique. Elle ne jouait d’aucun instrument, mais elle chantait : j’entendais maintenant sa voix d’alto au timbre si beau, si grave, si doux et si profond. Chaque fois que j’ai écrit un air pour alto, j’ai pensé à elle : cela se sent, je crois. Et parmi les voix, c’est l’alto que je préfère depuis toujours. Elle était assez âgée quand je suis né, puisqu’elle avait 41ans : (4+1=5, toujours le 5). Elle était d’une humilité profonde. Dans mon rêve, je l’entendais parler :

– Mon seul but sur cette terre est d’attendre le moment où je rejoindrai mon Sauveur. Comment trouver les moyens d’entrer en contact avec Lui dès maintenant, dès notre séjour sur cette pauvre terre ? La musique est un de ces moyens… Mon fils, c’est pour cela qu’il faut bien suivre les leçons de ton père… Grâce à Stiefel (je l’entendais encore prononcer ce nom inconnu)… ces concerts dont le but était d’établir ce contact… étaient des instants d’indicible bonheur… le baptême est l’acte fondateur décisif… dans notre religion et d’ailleurs…